Les lois scolaires laïques

La loi du 10 mai 1806 établit : « Il sera formé, sous le nom d’Université impériale, un corps chargé exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publiques dans tout l’Empire. ».

Contexte

Tout au long du 19è siècle, une lutte d’influence et de pouvoir s’exerce entre l’Eglise catholique et l’Etat, en particulier dans le domaine scolaire.

Quelques événements déterminants.

-Le Concordat de 1801 qui établit les relations entre la République française et le Vatican ;

-le monopole public de l’Université en 1808 par lequel Napoléon confie l’enseignement public exclusivement à l’Université ;

-la loi Guizot de 1833 qui fait obligation aux communes d’ouvrir des écoles primaires et aux départements d’instaurer les écoles normales d’instituteurs.

Après les révolutions de 1830 et 1848, l’Eglise catholique repart à l’offensive avec la loi Falloux du 15 mars 1850 qui met fin au monopole public de l’Université et introduit le dualisme scolaire.

Cette loi instaure en effet la coexistence de deux types d’écoles : les écoles publiques relevant de l’Etat, des départements et des communes et les écoles libres, relevant des congrégations religieuses.

Mais de fait, les établissements d’enseignement des premier et second degrés vont passer sous le contrôle de l’Eglise catholique et l’instruction religieuse sera inscrite dans les programmes scolaires.

La poussée laïque va se poursuivre avec la Commune de Paris de 1871.

La IIIè République. 1870-1940

Même si la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur concède à l’Eglise catholique la collation des grades, les lois scolaires de la Troisième République vont tendre à séparer l’Ecole et l’Eglise et à laïciser l’enseignement public.

Les lois de laïcisation de Jules Ferry fondent l’école républicaine :

publique, gratuite, obligatoire et laïque.

Jules Ferry déclare en 1869 :

« Un gouvernement de la nation, par la nation. Pour fonder en France une libre démocratie, il ne suffit pas de proclamer l’entière liberté de la presse, l’entière liberté de réunion, l’entière liberté d’association. La France n’aura pas la liberté tant qu’il existera un clergé d’Etat, une Eglise ou des Eglises officielles. Séparation absolue de l’Etat et de l’Eglise. »

La loi du 18 mars 1880

L’article 4 précise que « les établissements libres d’enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d’université » et l’article 7, qu’ « aucun établissement d’enseignement libre, aucune association formée formée en vue de l’enseignement supérieur ne peut être reconnue d’utilité publique qu’en vertu d’une loi ».

La République retire à l’enseignement supérieur confessionnel la collation des grades et rend à l’Université le monopole de la délivrance des diplômes nationaux. Le clergé est exclu du Conseil Supérieur de l’Instruction publique.

La loi du 16 juin 1881

La loi établit la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques.

Et elle exige de tous les enseignants un certificat de capacité : Nul ne peut exercer les fonctions d’instituteur ou d’institutrice, dans un école publique ou libre, sans être porteur du brevet de capacité. »

La loi du 28 mars 1882

La loi établit l’obligation de l’enseignement primaire pour tous les enfants de 6 à 13 ans et instaure la laïcité des programmes de l’enseignement public, c’est-à-dire la neutralité religieuse dans l’enseignement primaire.

L’article 2 prévoit que « les parents puissent faire donner à leurs enfants, s’ils le désirent, l’instruction religieuse de leur choix, en dehors des édifices scolaires. »

L’Université retrouve l’exclusivité du droit d’inspection des écoles.

En résumé,

- L’instruction primaire devient obligatoire de 7 à 13 ans.

- L’école publique devient neutre et gratuite.

- L’instruction morale et civique remplace l’enseignement religieux.

- Les ministres des cultes n’ont plus la possibilité d’entrer dans l’école (mesure en contradiction avec le Concordat de 1801).

Ces lois sont appliquées avec prudence, modération et souplesse, surtout dans les zones rurales à forte implantation catholique. Elles ont surtout pour conséquence la création de nombreuses écoles libres.

Le 30 octobre 1886, la loi Goblet renforce les lois Ferry.

La loi abroge les titres I et II de la Loi Falloux, elle institue la laïcité du personnel enseignant, interdit toute subvention publique à l’enseignement primaire privé et stipule que toute commune doit être pourvue au moins d’une école primaire publique.

- Dans les écoles publiques, les enseignants congréganistes sont remplacés par des personnels laïques sous un délai de cinq ans.

- La nomination des instituteurs est du ressort du préfet.

- Aucun ecclésiastique ne peut faire partie des commissions scolaires.

- Un article interdit aux municipalités tout investissement en faveur d’une école primaire libre. (article toujours en vigueur aujourd’hui)

René Goblet (1828-1905) René Goblet (1828-1905)Ministre de l’Instruction publique de 1885 à 1886 |

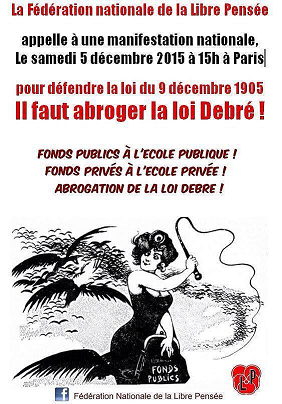

A l’école publique fonds publics, à l’école privée fonds privés !

| « Enfin la loi organique du 30 octobre 1886 fonde le principe républicain : à l’école publique fonds publics, à l’école privée fonds privés. L’article 2 précise : « Les établissements d’enseignement primaires peuvent être publics, c’est-à-dire fondés et entretenus par l’Etat, ou privés, c’est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers et des associations. » Le dualisme scolaire est admis mais la distinction entre enseignements public et privé est très claire car elle est fondée sur deux types exclusifs de financement. (…) Les républicains comme Jules Ferry ont donc admis de fait un dualisme scolaire de séparation public/privé dans lequel seul l’enseignement laïque est reconnu comme service public d’intérêt national et donc financé par l’Etat. » (1) |

Les lois de sécularisation

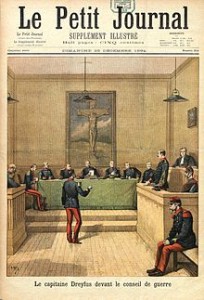

La Une du Petit Journal du 23 décembre 1894

La Une du Petit Journal du 23 décembre 1894

Contexte

L’affaire DREYFUS qui, au début, n’est que le procès d’un officier accusé de trahison prend, au cours des années 1894-1899, des proportions surprenantes qui divisent le pays en deux. Les outrances des Pères Assomptionnistes dans leurs publications attisent la haine anticatholique, notamment au sein des loges franc-maçonniques.

Le « Bloc des Gauches » arrive au pouvoir en 1895 pour « assurer la défense républicaine ». Des députés de gauche proposent de mettre fin au dualisme scolaire, l’Eglise catholique ayant donné de fait la priorité plutôt à la formation d’élites qu’à l’instruction des enfants du peuple.

1er juillet 1901, la loi sur la liberté d’association.

Cette loi, bien connue, de Waldeck-Rousseau comporte en fait deux parties : la première, très libérale, confère aux associations une liberté jusqu’ici jamais connue ; mais le titre III vise les congrégations et leur applique des mesures d’exception très restrictives.

Désormais toutes les congrégations doivent demander une autorisation légale. A défaut d’autorisation, l’article 18 prévoit qu’elles seront dissoutes et leurs biens confisqués par l’Etat.

Article 18 de la loi sur les congrégations :

« Les congrégations existantes au moment de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ces prescriptions.

A défaut de cette justification, elles seront réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée. La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d’un administrateur séquestre. »

Waldeck-Rousseau ayant démissionné pour raison de santé, le nouveau président du conseil, Emile Combes, va conduire une politique acharnée de lutte contre les congrégations. Il fait voter une nouvelle loi qui complète la loi précédente dans le domaine pénal.

Le 4 décembre 1902, est votée la loi des pénalités.

– Est frappé d’amende ou de prison quiconque ouvrirait sans autorisation un établissement scolaire congréganiste et toute personne qui après ordonnance de fermeture continuerait les activités de l’établissement ou en favoriserait l’organisation ou le fonctionnement.

– Sur 150 congrégations masculines, 64 déposent une demande d’autorisation, 86 refusent.

– Sur 601 congrégations féminines, 532 déposent une demande d’autorisation, 69 s’abstiennent.

Le 18 mars 1903, la Chambre des Députés refuse en bloc toutes les autorisations, par 300 voix contre 257. Par ce vote, les Congrégations, hormis les 5 reconnues légalement, sont dissoutes. Leurs établissements sont fermés, leurs biens confisqués et leurs membres chassés de leurs maisons « sécularisées ».

Le 7 juillet 1904, Emile Combes fait voter une loi qui interdit « l’enseignement de tout ordre et de toute nature » aux congréganistes, en raison de leur seule appartenance à une congrégation.

Cette dernière loi achève le dispositif anti-congréganiste. Elle vise les 5 congrégations restantes, en particulier les Frères des Ecoles Chrétiennes, forts de près de 10.000 membres. A partir de cette date, pour des milliers de frères, vient le temps difficile de la clandestinité en France ou le départ vers d’autres pays d’Europe, voire d’autres continents.

La loi de Séparation des Eglises et de l’Etat est votée le 9 décembre 1905

|

Les lois scolaires anti-laïques

Livre noir des atteintes à la laïcité

Etats généraux de défense de la laïcité

Paris – 9 décembre 2006

Bourse du Travail

Contexte.

La loi de 1905, loi de séparation, s’est réellement appliquée de 1905 à 1919. Dès son adoption, l’Eglise catholique reprend son offensive contre l’enseignement laïque. « Conservateurs, libéraux et catholiques font bloc pour affirmer la « liberté de l’enseignement » comme un droit démocratique des chefs de familles. » (2)

Par la loi Falloux du 15 mars 1850, les établissements libres avaient pu « obtenir des Communes, des Départements ou de l’Etat, un local et une subvention sans que cette subvention puisse excéder un dixième des dépenses annuelles de l’établissement. »

Reprise dès 1919, cette orientation constitue une offensive de très longue date, et elle continue encore aujourd’hui, pour en finir avec la loi de Séparation que la réaction n’a jamais acceptée.

Le 25 juillet 1919, la loi Astier établit qu’aucune limite n’est fixée aux subventions des collectivités locales en faveur de l’enseignement technique privé.

1921 – Le gouvernement dit « d’union nationale » laisse enseigner les congrégations et n’applique pas les lois laïques à l’Alsace-Lorraine.

1924 – le gouvernement du Cartel des Gauches renonce à étendre la séparation dans les départements concordataires

Le Front Populaire. 1936-1938

Peu avant la grève générale de 1936, en 1934, les instituteurs d’Alsace-Moselle ont obtenu le droit d’être dispensés d’assurer les cours de religion.

En 1936, Jean Zay, radical-socialiste, devient ministre de l’Education nationale. Il consolide l’école publique en prolongeant l’obligation scolaire jusqu’à 14 ans et en dédoublant les classes au-delà de 35 élèves. Sur les trois circulaires de 1936 et 1937, deux d’entre elles rappellent l’interdiction formelle des propagandes politique et confessionnelle dans l’enseignement public.

La Circulaire du 15 mai 1937 de Jean Zay

« Ma circulaire du 31 décembre 1936 a attiré l’attention de l’administration et des chefs d’établissements sur la nécessité de maintenir l’enseignement public de tous les degrés à l’abri des propagandes politiques. Il va de soi que les mêmes prescriptions s’appliquent aux propagandes confessionnelles. L’enseignement public est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements. Je vous demande d’y veiller avec une fermeté sans défaillance.»

Jean Zay, ministre de l’Education nationale

du gouvernement de Front Populaire,

assassiné par la Milice de Vichy

Le régime de Vichy. 1940-1944

Contexte.

Sous le régime réactionnaire du maréchal Pétain, l’Eglise catholique redevient progressivement une puissance immobilière et le restera sous la IVè et la Vè République jusqu’à nos jours.

En 1940,

- la loi du 3 septembre abolit l’article 14 de la loi de 1901 et la loi du 7 juillet 1904 portant l’interdiction d’enseignement aux congrégations.

- la loi du 18 septembre supprime des Ecoles Normales ; elles sont censées être remplacées par les instituts de formation professionnelle (décret du 15 août 1941), lesquels ne verront pas le jour.

- par l’arrêté du 23 novembre, les programmes de 2ème année du cours supérieur des écoles primaires prévoient des « entretiens familiers et lectures sur les principaux devoirs envers nous-mêmes, envers nos semblables (famille et patrie) et envers Dieu.» ;

-cet arrêté est modifié par celui du 10 mars 1941 qui se limitera au « respect des croyances religieuses. » - le 15 octobre 1940, le gouvernement de Vichy dissout les syndicats de fonctionnaires.

- le décret du 22 février 1941 étend aux élèves des écoles privées le bénéfice de la caisse des écoles et des bourses.

En 1941,

- le 5 janvier, la loi autorise les communes à subventionner les écoles privées.

- le 6 janvier, l’enseignement religieux est introduit dans les programmes scolaires ; la création d’aumôneries dans les lycées s’amplifie.

- le 15 février, L’Eglise catholique recouvre les biens mis sous séquestre depuis 1905 et les aumôniers reçoivent un traitement de professeur certifié.

- le 15 août, les élèves du privé ont accès à des bourses tandis que la gratuité de l’enseignement secondaire est supprimée.

- le 1er octobre, les Ecoles Normales sont supprimées.

- le 5 Novembre, chaque commune doit créer une « caisse des écoles privées » destinée à subventionner les écoles privées. Pétain accorde 400 millions de francs dont les crédits sont inscrits au budget du ministère de l’intérieur.

En 1942,

- la loi du 8 avril, complétée par celle du 31 décembre, place les congrégations dans le droit commun des associations. Elle abroge la loi de juillet 1904 sur les congrégations. Celles-ci reviennent en masse en France et y resteront.

- la loi du 25 décembre 1942 modifie l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901 en donnant la capacité civile et testamentaire aux associations cultuelles catholiques. Elle prévoit, concernant les associations cultuelles, que « ne sont pas considérées comme subventions, les sommes allouées aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques ».

C’est ainsi que lorsque l’église catholique reçoit le denier du culte, c’est au nom d’une loi de Vichy.

En 1944, à la Libération,

- l’ordonnance du 9 août annule les lois du régime de Vichy.

- Mais les dispositions prises en faveur des congrégations en 1942 ne sont pas abrogées et restent en vigueur encore aujourd’hui.

La IVe République. 1946-1958

Contexte

Si le préambule de la Constitution de 1946 précise que « L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat. », les lois scolaires qui vont être votées vont élargir l’octroi des subventions de l’Etat à l’enseignement privé.

-Le 4 septembre 1951, la loi « Marie », du nom du ministre de l’Education Nationale, accorde des bourses aux élèves entrant en 6ème « suivant la volonté des parents, dans un établissement d’enseignement public ou d’enseignement privé ».

– Si les élèves de l’enseignement public reçoivent déjà une bourse, à condition de réussir au « concours des bourses », celle-ci est sans condition pour les élèves de l’enseignement privé.

-Le 9 septembre 1951, la loi Barangé met à disposition de tout chef de famille une allocation de 1 000 francs par enfant et par trimestre. Il s’agit d’une subvention aux familles.

- Pour les élèves du public, l’allocation est mandatée directement à la caisse départementale scolaire gérée par le Conseil Général. Les fonds sont employés à l’aménagement, l’entretien, l’équipement des bâtiments scolaires. Il s’agit d’une aide aux communes qui ont depuis longtemps l’obligation d’entretenir les écoles.

- Pour les élèves du privé, l’allocation est mandatée à l’Association des parents d’élèves de l’établissement. Il s’agit d’une subvention aux établissements privés.

-En 1953, la loi Pléven permet l’octroi de bourses aux étudiants de l’enseignement supérieur privé.

C’est la Ve République qui, sur le socle de la Loi Debré,

va porter les coups majeurs à la laïcité de l’école

et à l’instruction publique

La Vè République. 1958-…

Contexte.

L’article 2 de la constitution de la Vè République stipule : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale […]. Elle respecte toutes les croyances. »

L’Eglise repart à l’offensive. L’assemblée des cardinaux et des archevêques de 1946 formule clairement ses objectifs : « La liberté de l’enseignement reconnue doit recevoir un statut (…) qui assurerait les droits des familles, de l’Eglise et de l’Etat (…) et des garanties suffisantes inscrites dans la loi, en ce qui concerne le choix des maîtres, leur formation et l’éducation religieuse des enfants. » (3)

Le 9 avril 2018, le Président de la République Emmanuel Macron déclare devant la Conférence des Evêques de France : « il faut réparer le lien entre l’Eglise catholique et l’Etat », en rupture avec la laïcité institutionnelle dont le principe est la séparation des Eglises et de l’Etat.

En réalité, dans le cadre des institutions autoritaires de la Vè République et sur le socle de la Loi Debré, l’école publique va subir une politique d’austérité intense et continue dans un double objectif : d’un côté, la détruire en la privant progressivement de tous les moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement ; de l’autre, tenter de rétablir l’autorité morale de « l’oppresseur spirituel », l‘enseignement confessionnel catholique.

1959-1969, la présidence de Gaulle

Le 31 décembre 1959, la loi Debré définit

le statut de l’enseignement libre

- Article 1er : « […] L’Etat proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et l’instruction religieuse».

- Article 3 : « Les établissements d’enseignement privé peuvent demander à être intégrés dans l’enseignement public».

- Article 4 : « Les établissements d’enseignement privé du premier degré, du deuxième degré et technique peuvent, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu, demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public. Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement.

Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Les dépenses de fonctionnement des classes par contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ». - Article 5 : «Les établissements d’enseignement privé du premier degré peuvent passer avec l’Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’Etat leur rémunération déterminée, notamment, en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par décret».

- Article 7 : « Les Collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement qu’il fréquente ».

La loi Debré met en place :

– des « contrats simples » subordonnés à 3 conditions : 1) des effectifs suffisants, des locaux et des installations aux normes de l’Education Nationale ; 2) des enseignants ayant des titres requis ; 3) le versement des traitements et des charges sociales par l’Etat ;

– et des « contrats d’associations », passés à la condition d’un besoin scolaire reconnu par l’Etat (par exemple, s’il y a pénurie dans l’enseignement public). L’Etat verse la totalité des traitements, la fiscalité et les charges sociales, l’allocation Barangé demeure et une somme forfaitaire est versée pour les établissements secondaires.

» En fait, la loi Debré est le produit d’une offensive confessionnelle inédite et d’une victoire écrasante des forces anti-laïques. » (4)

Le 27 avril 1971, la loi Guichard-Pompidou proroge la loi Debré en inscrivant d’office au budget des communes des frais de fonctionnement des écoles privées et en répondant à la volonté du patronat d’intervenir dans le système scolaire.

Apparaissent dès lors deux types d’enseignement privé : d’une part, le privé confessionnel ; d’autre part, le privé patronal contrôlé par les Chambres artisanales, de commerce, d’industrie et d’agriculture.

-Le 11 juillet 1975, la loi Haby instaure le « collège unique » en supprimant la distinction entre Collège d’enseignement secondaire (CES) et Collège d’enseignement général (CEG). Cette loi met fin à l’organisation de la scolarité en filières.

-Le 25 novembre 1977, la loi Guermeur garantit le maintien du « caractère propre » (religieux) des établissements privés et prévoit le financement de la formation des enseignants du privé à parité entre l’enseignement public et l’enseignement privé.

1981-1995, sous la présidence Mitterrand

Contexte.

Le « Gouvernement de Gauche » ayant renoncé à appliquer son Programme commun de gouvernement de 1977, portant sur l’abrogation des lois Marie-Barangé-Guermeur, l’Eglise catholique saura tirer parti des « politiques dites de décentralisation ».

-Le 2 mars 1982, la loi Defferre instaure la première loi de décentralisation en supprimant la tutelle exercée par le préfet sur les collectivités locales. Complétée par les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.

-Le 22 mai 1984, la loi Savary renonce au programme de « monopole d’Etat ». Seul est admis le « contrat d’association » et tous les établissements sous contrat ont l’obligation d’élaborer un « projet éducatif ». Les dépenses de fonctionnement sont à la charge des collectivités territoriales.

-Le 9 juillet 1984, la loi Rocard institue un contrat de droit public entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés.

-Le 9 janvier 1985, la loi Chevènement adapte « les lois Debré » à la décentralisation. La circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985 donne la liste des dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales.

-Le 23 décembre 1985, la loi-programme Carraz sur l’enseignement technologique et professionnel institue le bac professionnel et substitue aux Lycées d’Enseignement Professionnel (LEP) les Lycées Professionnels (LP), pour répondre aux besoins du patronat en main d’œuvre. La loi introduit l’alternance école-entreprise au détriment de l’instruction générale et les jeunes élèves font leur retour dans l’entreprise.

-La circulaire Monory du 22 avril 1988 concernant les aumôneries catholiques dans les établissements publics d’enseignement élargit les conditions de création des aumôneries, en précisant que, outre les parents, les représentants légaux d’élèves ou les élèves majeurs peuvent établir individuellement une demande de création d’une aumônerie.

-Le 13 juin 1992, les accords Lang-Cloupet aboutissent au versement de 1,8 milliard de francs à l’enseignement privé et établissent la parité avec le public pour les personnels au nom du « droit et de la reconnaissance de la contribution de l’enseignement privé au système éducatif. »

-La loi de décentralisation du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, obligera les communes à participer au financement de la scolarité des enfants résidant sur leur territoire mais scolarisés dans une école privée d’une autre commune.

De nombreuses municipalités vont résister à la mise en œuvre de cet article, mais les délibérations des conseils municipaux qui décident de ne pas participer financièrement au fonctionnement des établissements scolaires privés sont généralement frappées d’illégalité par l’administration.

L’affaire du « voile »

14 juillet 1989, la loi d’orientation Jospin

Article 10 : «Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement.»

Cet article contient en germe les problèmes dits « du voile ».

Saisi, le Conseil d’Etat donne l’avis suivant :

« la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer ou de manifester leur croyance religieuse, à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements scolaires dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui »

Par la circulaire du 12 décembre 1989, le ministère de l’Education nationale prolonge cet avis :

« Le port de signes religieux par les élèves n’est pas lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il relève de l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses affirmée par la Constitution .»

Les circulaires Jean Zay sont bafouées

La circulaire Bayrou du 20 septembre 1994, puis la loi Stasi du 15 mars 2004 vont autoriser le port de signes religieux « discrets » dans les établissements d’enseignement.

Mais, en précisant plus particulièrement qu’elle interdit « le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de taille manifestement excessive », la loi Stasi va populariser une pratique de discrimination à l’égard de la population musulmane dans un contexte où des groupes islamistes, notamment les Frères musulmans, vont tenter d’instrumentaliser des réflexes identitaires contre l’héritage des institutions républicaines, à commencer par celui de l’école publique.

Par ailleurs, en 2001, le rapport Debray, rédigé à la demande de Jacques Lang, ministre de l’Education nationale, sur l’enseignement du fait religieux à l’école publique et laïque, avait préconisé un « module de formation en IUFM » sur la « Philosophie de la laïcité et enseignement du fait religieux ».

2007-2012, sous la présidence Sarkozy

Contexte

Une forte impulsion va être donnée aux financements au bénéfice des établissements d’enseignement privés catholiques.

L’exemple de la « Fondation Saint-Matthieu pour l’école »

Le 18 décembre 2008, la République Française et le Vatican signent un accord reconnaissant les diplômes de l’enseignement supérieur catholique.

Le décret du 16 avril 2009 acte la reconnaissance des grades et des diplômes de l’enseignement privé confessionnel.

Le Conseil d’Etat restreint la portée de l’accord en refusant le droit des établissements supérieurs privés à délivrer des diplômes nationaux et le droit d’utiliser le titre d’Université.

Mais….

…par le décret du 16 février 2010, la « Fondation Saint-Matthieu pour l’école », est reconnue d’utilité publique pour réunir des fonds pour l’Eglise catholique. Elle affirme ses objectifs : «Notre ambition est de collecter de façon récurrente 10 millions d’euros par an pour cofinancer 100 millions d’euros de travaux.»

-L’année précédente, le 28 octobre 2009, le vote de la loi Carle a garanti la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsque elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

-La loi de finances de 2011 attribue une rallonge de 250 postes au privé alors qu’en 3 ans (2009, 2010 et 2011), 51 000 postes sont supprimés dans l’Education Nationale.

-Par la circulaire du 21 avril 2011, Claude Guéant demande aux Préfets de désigner un correspondant « laïcité » dans chaque préfecture et d’organiser une conférence départementale de la liberté religieuse.

2012-2017, sous la présidence Hollande

-Le 8 juillet 2013 est votée la Loi Peillon de « Refondation de l’Ecole de la République », qui réforme l’enseignement du premier degré et instaure les « projet éducatifs territoriaux » (PEDT).

Cette loi instaure également les Ecoles Supérieures du professorat et de l’Education (ESPE) pour la formation des enseignants et l’ensemble des professionnels de l’éducation.

« Les enseignants pourront faire connaître, éprouver et pratiquer, à tous les élèves, les valeurs de la République qui sont la condition de la capacité à vivre ensemble ».

-En 2015, la réforme du collège impulsée par la ministre de l’éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem sur le slogan « mieux apprendre pour mieux réussir », vise à réduire l’élitisme à l’école. Le contenu des programmes est redéfini, notamment pour les cours de français, mathématiques et d’histoire, et 20 % du temps de cours est affecté à de nouvelles modalités pédagogiques.

2017, sous la présidence Macron…

-Le 26 juillet 2019, est votée la Loi Blanquer « Pour une école de la confiance ». Une loi « d’excellence » et de « bienveillance », pour une école « socle d’une société fraternelle et sereine » qui va aggraver la loi Debré.

* En maternelle, l’obligation d’instruction est abaissée à 3 ans, ce qui conduit à un financement public supplémentaire des établissements privés en maternelle.

* En primaire, les classes sont dédoublées en réseaux d’éducation prioritaire.

* Au collège, le stage de fin de 3ème est réaffirmé dans tous les établissements.

* Au lycée général et professionnel, les enseignements sont réorganisés et les filières « économie et social », « littéraire » et « scientifique » sont supprimées, dans le but d’instaurer un « nouveau Bac » dès juin 2021.

–1918-1919, Attal et Blanquer préparent « la grande réforme de société du quinquennat » avec le SNU – le Service National Universel.

Accueillis par des militaires pour un stage « citoyen » d’une durée de deux semaines, les élèves seront réveillés à 6h30. Ils participeront à la cérémonie de levée des couleurs avec salut au drapeau et chant de la Marseillaise avant de suivre différents modules sur les « thématiques d’engagement » qu’ils auront choisis.

Nommé Premier ministre, Gabriel Attal a aussitôt annoncé la généralisation du SNU à partir de la rentrée scolaire 2026. Il faut enrégimenter la jeunesse pour préparer la marche à la guerre.

Abrogation de la loi Debré !

Fonds publics à l’école publique, fonds privés à l’école privée !

Victor Hugo, libre penseur, déclare en 1850 à l’Assemblée nationale, lors du débat contre la Loi Falloux : « la loi Falloux, c’est mettre un Gendarme partout où il n’y a pas un Jésuite ».

Il disait aussi : « Quand on ouvre une école, on ferme une prison »